日本政府以“科技創造立國”為出發點,制定實施的“先進測量分析技術與儀器開發計劃”為其擺脫對國外先進科學儀器的依賴奠定了堅實的研發基礎。本文利用案例分析法、文獻計量法、社交網絡分析法等對該計劃的出臺背景、管理架構、領域分布、經費投入和實施成效等進行了深入分析,同時通過對比我國國家自然科學基金的管理流程發現,我國科研項目在頂層策劃和部門間科研項目的貫通上與日本有較大差距,設立的項目平均經費額度較日本高且數量較少,在產學研結合和科研成果商業化上的力度較日本弱。結合我國國情,提出強化科學儀器領域項目頂層設計、增強經費投入、推動關鍵核心技術的研發、優化項目評價體系、促進產學研合作和科技成果轉化落地等建議,助力我國在先進科學儀器領域的高質量發展。

關鍵詞:日本;先進測量分析;科學儀器;項目管理

科學儀器是指一系列用于包括研究自然想象和理論研究的科學目的的裝置或工具,如用于實驗、計量、觀測、檢驗、繪圖等設備裝置或工具。先進科學儀器則指具有先進原理、創新技術的中型科學儀器設備,其作為科學研究活動中的主要組成部分,在國際前沿科學問題研究中具有舉足輕重的地位。先進科學儀器是科學儀器行業發展的重點,其在世界各國的科技及經濟發展中具有重要的戰略性地位美國、歐盟、韓國等發達國家和地區對先進科學儀器的自主研發、創新性研發非常重視,并制定了具有戰略性的重大科技計劃,通過支持發展先進科學儀器來推動一流的科研工作,以保持其在科技前沿領域的競爭優勢。

日本在1995年就制定了《科學技術基本法》,并強調了“技術創造立國”的目標,明確了技術發展戰略的具體目的。日本的先進科學儀器資助計劃分為儀器共享平臺建設型、科學儀器研發型、儀器研發與共享平臺建設型三類項目,其中“先進測量分析技術與儀器開發計劃”(Development of Advanced Measurement and Analysis Systems,簡稱“先端計劃”)屬于科學儀器研發型計劃,由隸屬于日本文部科學省的日本科學技術振興機構(Japan Science and Technology Agency,JST)主管。日本為我國鄰國,傳統文化背景較為相近,其“先端計劃”的實施對該國的相關產業技術發展起到了較為深遠的影響,因此本文以為“先端計劃”為研究對象,對其出臺背景、經費投入和實施成效等進行了系統分析研究,挖掘項目承擔機構間的研發網絡關系,總結其先進經驗,為我國科學儀器領域的高質量發展提供參考。

1 出臺背景

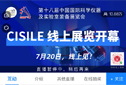

日本資助科學儀器的計劃最早可追溯至1965年,當時以其科學研究經費資助業務中所實施的“試驗研究”項目支持測量分析技術和先進科學儀器開發,該項目在2001年停止公開招募。同年,日本制定的第2期科學技術基本計劃中提出了“推進測量、分析、測試、評價方法和與之相關的尖端設備等戰略體系整備”的科技戰略。2002年,日本科學家田中耕一與美國科學家約翰·芬恩共同發明的“對生物大分子的質譜分析法”獲得了該年度的諾貝爾化學獎,促使日本對先進科學儀器領域的科技發展更為重視。在21世紀初,日本認為,最先進的研究數據和原始研究數據只能從先進的測量分析技術及機器上獲取,而這些技術及儀器絕大多數仍掌握在美、德等發達國家手中。為擺脫對國外先進技術與儀器高依賴的局面,培養國內優秀科研人才、厚植原創研發的土壤,從而提升其在先進科學儀器領域的全球影響力,2003年6月,日本文部科學省制訂了先進測量分析技術和設備自主研發項目的支持措施,選定對尖端分析計算測量儀器要求高、有望產出重大科研成果的研究領域進行重點支持,并于2004年由JST啟動了“先端計劃”(圖1)。

2 主要任務與目標

2.1 主要任務

日本“先端計劃”的主要任務是開發“世界獨一無二”“世界第一”的測量分析技術和儀器設備,減少日本先進科學儀器領域的科研活動對國外先進科學技術或科學儀器設備的依賴程度,推動相關企業的發展。

2.2 頂層設計

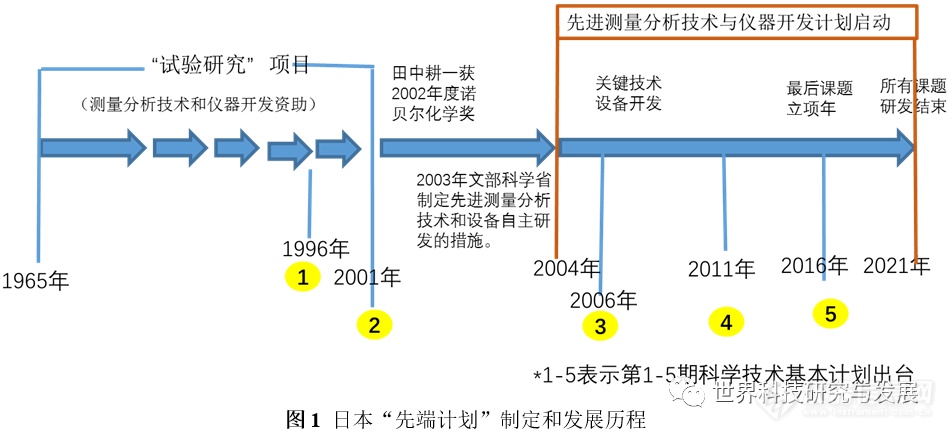

為推動先進科學儀器領域的可持續性發展,2015年,日本政府開始系統梳理先進科學儀器領域在產業發展中的應用場景,積極推動“先端計劃”融入先進科學儀器領域創新全鏈條(圖2)。該計劃的主要發展方向為:1)新原理、新發現、新方法廣泛利用,創造出世界一流且全球最暢銷的獨創型測量分析系統;2)面向社會需求解決重要課題,支撐科學技術創新的創造;3)先進測量分析領域象征透射電子顯微鏡(Transmission Electron Microscope,TEM)、掃描透射式電子顯微鏡(Scanning Transmission Electron Microscope,STEM)、核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)、質譜(Mass Spectrum,MS)的品牌機重點開發;4)構建先進測量分析領域的需求調查功能和成效評價功能;5)推動與先進測量分析領域知識產權和標準化國家戰略項目相銜接;6)發展核心基地,促進整體發展。該計劃的具體目標是解決日本國家層面的科學問題和提升產業競爭力。

在基礎科學技術方面,構建TEM、NMR、MS、X射線衍射儀(X-Ray Diffractometer,XRD)等子平臺和世界標準級別的共享平臺,開展世界前沿的科學發現和系統集成研究,其目標是獲得諾貝爾獎級別的研究成果。在產業應用場景方面,該計劃主要聚焦在綠色能源、生命科學、基礎設施和裝置認證等領域,不斷推進科技成果產業化。該計劃通過系統化、導向化的實施,逐漸引導、培養出良好的產業發展生態體系,最終實現創造高效、安全可靠且可持續性發展的社會(圖2)。由于日本對TEM、STEM、NMR、MS等技術開發領域給予了重點支持與培育,日本這些方面的技術一直處于國際一流的地位,我國項目設計方面,如針對較有優勢的、較為先進的技術進行重點攻關、重點培育,有望可進一步或快速提升相關的科學技術水平。

3 實施體系

3.1 管理架構與推進體制

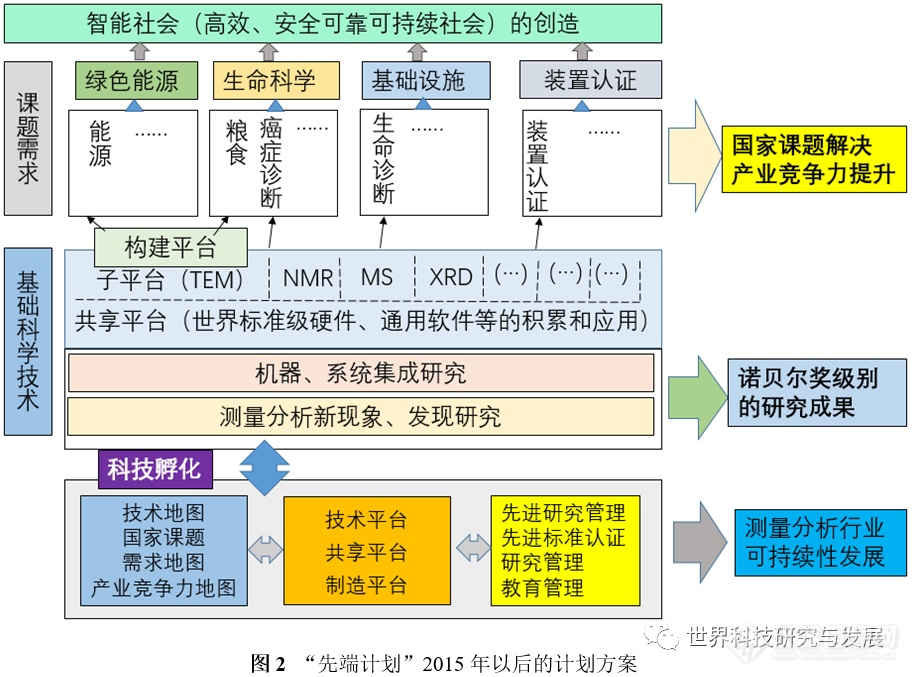

“先端計劃”在JST的運營成本補貼范圍內實施,具體如何實施由JST決定,JST建立了以開發主管為中心的開發推進體系,管理整個業務和開發問題,以高效、有效地管理整個項目。“先端計劃”的管理系統由開發顧問、項目推進委員會、綜合評價會等構成。2002年諾貝爾化學獎獲得者田中耕一研究員作為該計劃的開發顧問,負責進行先進測量研發領域的技術指導與建議。項目推進委員會負責總結整個計劃,并以綜合方式募集、采納和評估發展問題。綜合評價會由項目總監管理項目主管,并由項目主管管理相關的項目職員(圖3),負責對“先端計劃”的一般項目進行篩選和評價,對重點開發領域進行事后評價等工作。“先端計劃”的研發系統由具有創造能力的研究團隊、多家擁有尖端技術的企業、大學、研究所等推動,同時需要有中小企業和研發企業的參與其中。

該計劃的研發分為三個階段進行推進:第一階段是應用研發、核心技術開發(多方案競爭);第二階段是選擇最優方案的原型制造階段;第三階段是通過原型進行演示、驗證和數據采集(世界標準為目標,利用多臺原型儀器驗證并進行性能改善)。選題原則為競爭性資助,資助那些在研發期內可完成的、具有創新性\原創性、現實中科研活動中有強烈需求、預計可滿足未來多樣化需求、可大幅改良測量技術或儀器性能的項目,旨在開發可滿足最新科研需求的創造性、原創性的先進測量分析技術和儀器系統。我國國家自然科學基金委員會負責我國國家自然科學基金項目的設置、評審、立項、資助、監督等工作,其設立的科學部專家咨詢委員會,職能類似于“先端計劃”開發顧問的職能,主要由相關領域的戰略科學家組成,但“先端計劃”是由諾貝爾化學獎獲得者參與技術指導與建議,鑒于我國缺少先進科學儀器領域諾貝爾獎項獲得者,且先進科學儀器領域該類級別獎項的獲得者也難以被引入,因而我國推進體系在此方面難以達到日本或歐美的水平。

3.2 項目評價體系

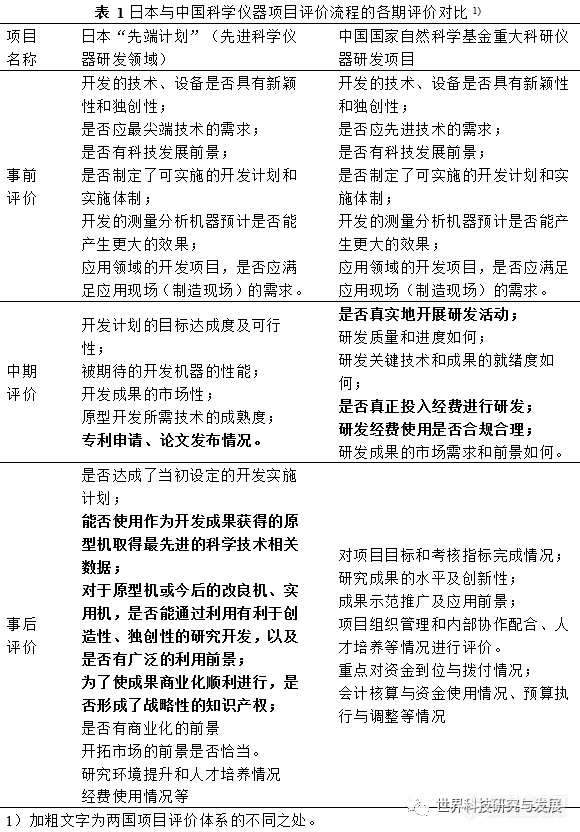

日本科技評價體系通過具體的制度將科技評價融入到日常的科技管理中,從而提高了管理成效和科技創新力度。日本“先端計劃”的評價流程主要有事前評價、中期評價和事后評價三個流程,先進科學儀器開發項目的事前評價根據項目是否具有新穎性/獨創性,是否能應對先進科學技術的需求,是否有發展前景,是否已制定可實施的研發計劃和實施體制,擬開發技術或設備是否能產生更大效應等方面進行綜合評價。與我國國家自然科學基金重大科研儀器研發項目的事前評價的依據基本相同。中期評價的目的是促進研究人員加快研究進展,日本中期評價關注研發目標達成度、性能、市場性、技術成熟度和文獻發布情況,我國項目的中期評價除這些方面外,更重視項目是否有真實開展,以及經費是否合理使用等,反映了我國先進科學儀器領域科研活動存在偽開展、經費使用不當等問題,而這些問題會影響了我國先進科學儀器領域科研成果的產出。該計劃的后期評估是對取得成果的最終總結,一般在項目結束后一年之內進行,亮點是所開發的原型機是否能獲得最先進的科技數據,是否形成了具有戰略性布局的知識產權(表1),反映出日本對其開發的先進科學儀器的科技水平及開拓相關市場的戰略要求。與之相比,我國項目后評估的依據評估依據較為籠統,對項目開發的先進水平要求并不高。

3.3 項目在線展示平臺

為了更好地推廣所資助項目研究成果的應用,“先端計劃”構建一個項目在線展示平臺,主要展示了該計劃資助項目的成果開發成功的重要信息,和如獲獎信息、權威論文、論著的發表等的一般信息,以及項目成果重要推廣活動等的詳細信息;其中成果開發成功的信息展示了共123條(圖4),顯示了所資助項目的研究進展及相關成果成效的追蹤信息。

我國國家自然科學基金資助科研儀器展示傳播平臺的主要功能是推進研究成果的轉移轉化,平臺里展示了2006-2020年的144項項目研發成果信息,且均涉及到研發機構尋求成果轉化渠道或尋求資金投入繼續研發的信息,但并未為這些研發成果提供成果轉化的資金資助。這也反映出其中的短板:一是我國國家自然科學基金重點資助的是科研儀器的研發,而對于研發成果商業化的助力較少;二是主持或參與設備開發項目的企業或研究機構的自身,并沒有足夠的能力去實現其所開發設備的商業化。這些短板直接影響了我國研發的科研儀器成果的轉化率。

3.4 項目投入

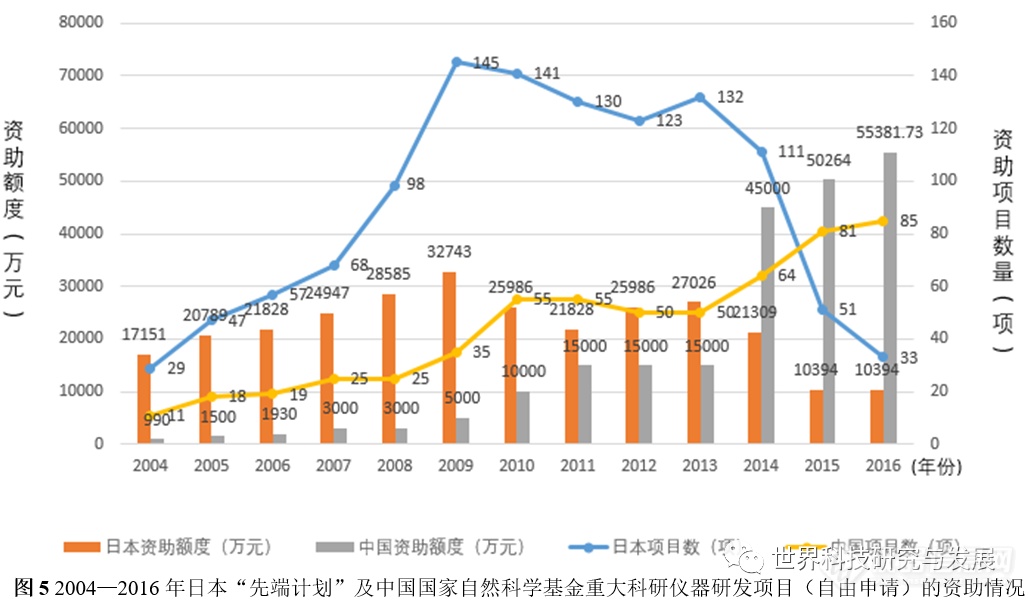

日本投入了大量經費以促進其先進測量分析技術與先進科學儀器開發的進度,據統計(圖5),“先端計劃”共投入的總經費約550億日元(約28.6億元人民幣,以2022年4月份匯率計算),占同時期日本科研費總額近3%,至2016年資助項目數量共1165項,平均資助金額約0.47億日元(約244萬元人民幣),并產生了許多較權威的論文、專利和商品化成果。而我國國家自然科學基金重大科研儀器研發項目(自由申請)在2004—2016年期間,共投入經費22億元,占同時段國家自科基金資助總額的1.32%,資助項目數573項,平均資助金額約386萬元。我國國家自然科學基金重大科研儀器研發項目(自由申請)與日本該計劃相比,投入經費總金額為日本的76.9%,資助項目數量為日本的49.2%,項目平均資助金額為日本的158.2%,可見我國項目的平均資助額度雖遠遠大于日本,但在總投入和資助項目數量上均弱于日本。

具體經費投入方面,日本2004—2009年經費投入逐漸增加,2010—2016年期間,經費投入發生波動,2013年后投入減少,主要原因為2011年發生的東日本大地震對日本經濟的沖擊,以及生命科學領域的項目于2014年移交至日本醫療研究開發機構(Japan Agency for Medical Research and Development,AMED),隨后該計劃的經費投入大幅降低。而我國經費投入從2004年的990萬元開始逐年增加,自2014年起,經費投入開始劇增至4.55億元以上,反映出我國開始加大力度發展先進科學儀器,以期盡快攻克卡脖子技術、提高我國先進測量技術與儀器水平的決心。

3.5 研究領域的演化

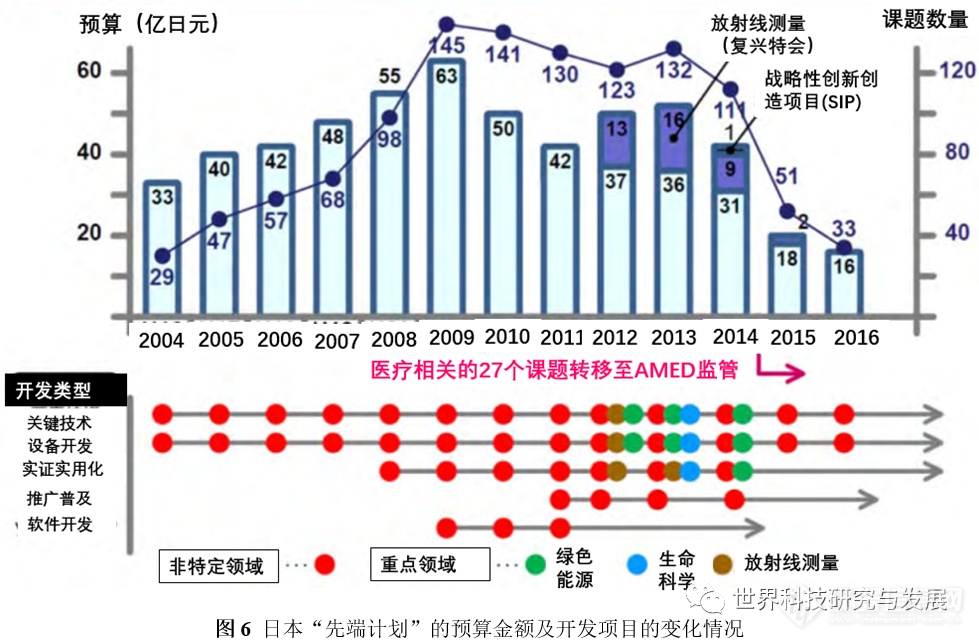

日本“先端計劃”的實施時間是2004—2020年期間(2016年度為項目最后的選題立項年,計劃實施結束的實際時間為2021年3月31日)。按研發對象的類型,其資助項目可分為科學儀器零配件或關鍵技術研發、科學儀器整機研發、研究成果活用、科學儀器實證研究和科學儀器軟件開發等5類項目,按儀器所屬學科領域分為生命科學、材料科學(納米技術)、環境科學、放射線測量和綠色能源等5類,資助項目受日本國情及科技需求變化而改變,如2007年之前主要為非特定領域的關鍵技術和設備開發,2007年開始,“先端計劃”為之前所研發的、有前景的關鍵技術和設備增設了科學儀器的實證驗證資助,并在2009年增設了相關的軟件開發項目、2011年增設了研發產品普及推廣的資助項目以支撐產品順利商業化,至此“先端計劃”的資助形成了從技術研究至設備成品商業化的全鏈條式資助。

在學科領域演化方面,東日本大地震前,“先端計劃”資助的項目主要分為非特定領域和重點領域;但在大地震發生后,為支援災后重建,放射線輻射污染的解決成為日本科研攻克的首要課題,為此,該計劃于2012年開始重點支持了綠色能源、放射線測量和生命科學領域的項目研究,日本大地震復興特別委員會投入38億日元資金以支持放射線測量領域的研發活動。2014年,由于日本科技戰略需要,該計劃的生命科學領域的項目被移交至AMED,同年,戰略性創新創造項目開始推動孵化器的形成,2014—2015年,共投入資金3億日元(圖6)。可見,“先端計劃”是根據日本國情來決定對相關研究方向的資助力度,確保經費用在“刀刃”上。

4 項目成效

4.1 SCI論文產出

“先端計劃”的實施,促使日本大批量的論文和專利的產生,僅在2004—2013年的10年間,日本該計劃資助的研發活動共發表了2774篇論文,專利申請1048件,并獲得了多項權威獎項。

利用該計劃及我國國家自然科學基金重大科研儀器研發項目(自由申請)的項目名稱、基金機構名、國家所在地等信息,在Web of Science核心合集數據庫的SCIE數據庫里檢索出2004—2021年期間日本發表的SCI論文共1558篇,Top10的研究方向依次為化學、物理學、材料科學、工程、科技及其他項目、生物化學分子生物學、光學、儀器儀表、光譜學和核科學技術;共有14篇高被引論文,化學方向高被引論文有7篇(占日本總高被引論文數量的50%),科技及其他項目4篇(28.57%),物理學方向2篇(14.29%),材料科學2篇(14.29%),天文學/天體物理學和晶體學各1篇。中國相應時間段檢索出SCI論文共1793篇,Top10的研究方向依次為化學、工程、光學、科技及其他項目、生物化學分子生物學、生物技術應用微生物學、核醫學成像、生物物理學、核科學技術和神經科學等;共有高被引論文11篇,化學方向高被引論文有4篇(占中國總高被引論文數量36.36%),物理學方向2篇(18.18%),材料科學2篇(18.18%),科技及其他項目3篇(27.27%),神經科學2篇(18.18%),能源燃料、工程、海洋學、公共環境職業健康和熱力學方向各有1篇。與日本該項目的研究方向相比,我國對應用微生物學、核醫學成像、生物物理學和神經科學領域的科學儀器研究較為重視。

高被引論文(被ESI數據庫收錄的論文)方面,日本化學方面的論文高被引論文數量較多,影響力較大,科技及其他項目、物理學、材料科學、天體物理學等方向均有一定的影響力。相比之下,我國化學方面的高被引論文數量較日本少,但物理學、材料科學和科技及其他項目等方向高被引論文數量跟日本相當,神經科學、能源燃料、工程、海洋學、公共環境職業健康和熱力學方向上的高被引論文數量較日本高,說明我國這些研究方向的影響力較日本該計劃產出的同研究方向論文的影響力高。

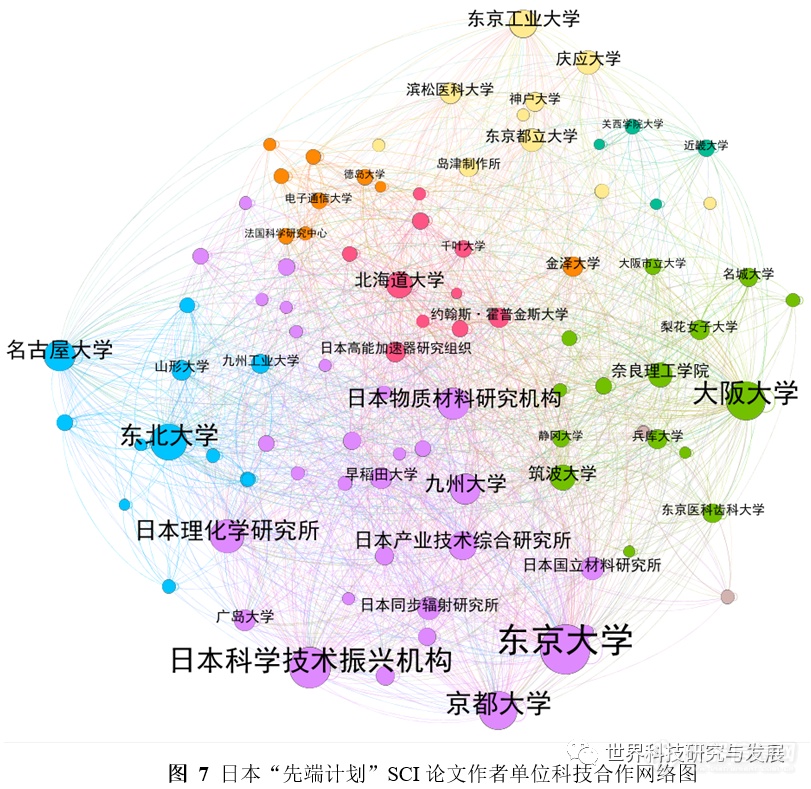

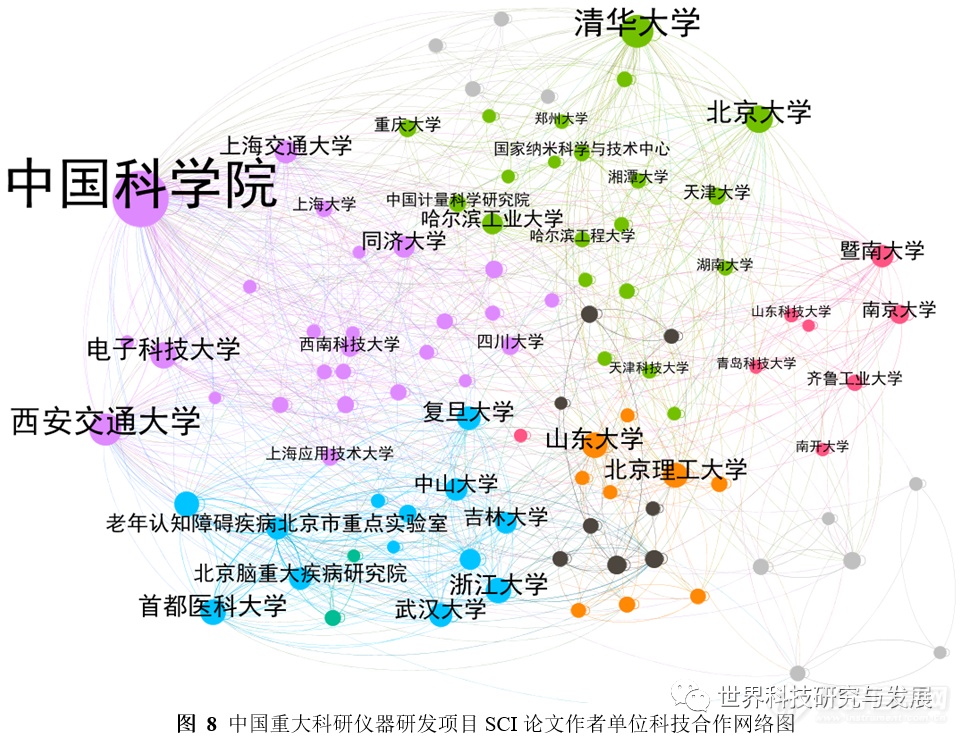

為了解日本該計劃資助項目和我國國家自然科學基金重大科研儀器研發項目的執行研發機構之間的關聯性,將上述檢索出的SCI文獻導入Gephi分析工具進行可視化分析,發現獨立研究活躍度強的日本作者單位依次為東京大學(285篇)、日本東北大學(98篇)、大阪大學(158篇)、京都大學(144篇)和名古屋大學(104篇),主要專注于化學、核科學技術、測量技術等研究方向上;合作方面,最值得關注的是日本名城大學與韓國梨花女子大學緊密合作,共同發表的SCI論文數量達40多篇,占總排位在第18名(圖7)。對比之下,我國研究也類似于日本,以中科院為首要單位的研發活動極為活躍(383篇),其次為清華大學(183篇),也偏重于獨立研究,合作活躍度并不大(圖 8)。

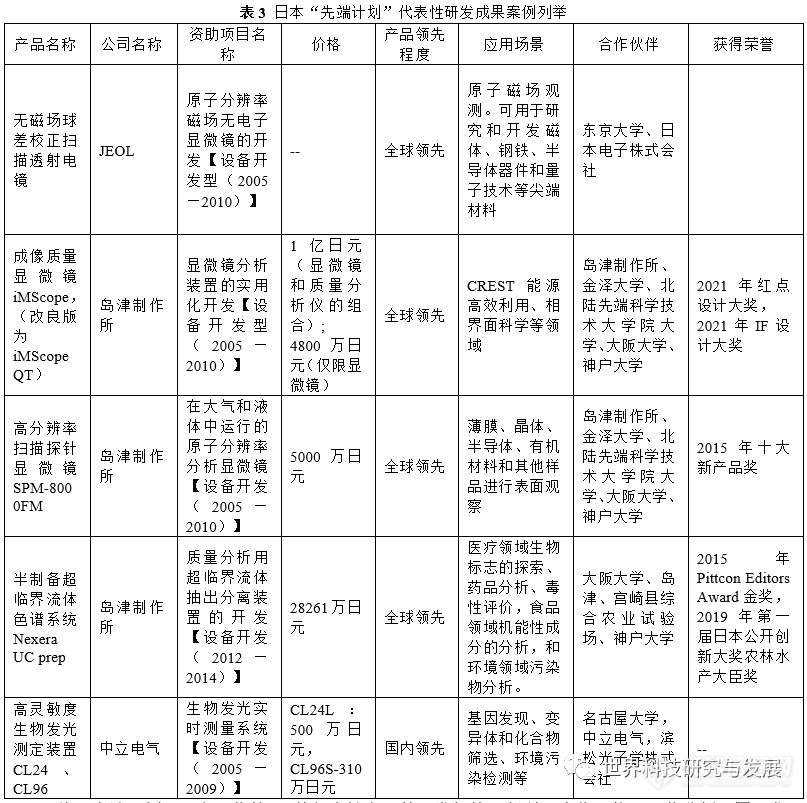

4.2 代表性開發成果/產品

據2012年的統計數據表明,日本分析計測類儀器中表面分析相關的日本企業占據了全球30%的市場份額,這也間接說明“先端計劃”對日本先進科學儀器產業升級的帶動作用顯著。該計劃實施至今,生命科學領域已成功商業化的成果共18件,材料測量領域的共19件,環境測量領域的5件和放射線測量領域的9件,部分成果在全球先進科學儀器領域市場上具有一定的地位。如2019年東京大學與日本日本電子株式會社(Japan Electronics Co., Ltd.,簡稱為JEOL)開發的無磁場球差校正掃描透射電鏡MARS機型為全球第一臺原子分辨率電子顯微鏡,其測角臺內觀察到800μm×800μm×200μm空間磁場分布,分辨率達143pm,多種用途設計使其將擁有巨大的應用前景,有望助力于磁體、鋼鐵、半導體器件和量子技術等尖端材料的開發。該設備雖仍未上市,但在2022年2月,該研發團隊利用該設備成功直接觀察了原子磁場并詳細觀察磁性材料的原子,展示其科技水平處于世界頂端。

此外,大阪大學與島津制作所于2017年開發并已商業化的Nexera UC Prep半制備型超臨界流體色譜系統,可應用于醫療領域生物標志的探索、藥品分析、毒性評價、食品領域機能性成分分析和環境領域污染物分析;可實現節省等待時間的連續制備和高回收率制備,如通常需要1周左右的500種殘留農藥檢查,通過該產品僅需50分鐘即可獲得檢測結果。該產品獲得了2015的Pittcon Editors’Award金獎及2019年第一屆日本公開創新大獎農林水產大臣獎。島津制作所研發的成像質量顯微鏡iMScope于2013年成功商業化,可應用疾病相關標記物發現、藥物動力學觀察等;在研究團隊的努力下,iMScope已經發展出iMScope TRIO、iMScope QT等型號,其中iMScope QT具有可融合形態學圖像,又可實現高速、高靈敏度和高空間分辨率分析等優異性能。先進科學儀器設備的開發,提升了日本先進科學儀器領域的全球競爭力,也促進日本經濟、社會的可持續性發展。

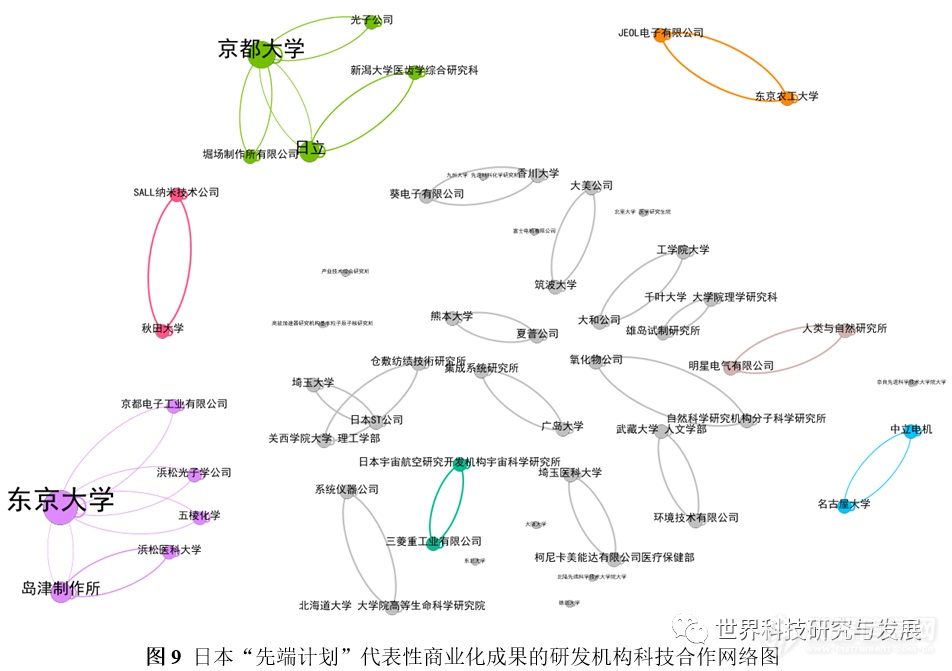

將“先端計劃”已商品化的47件代表性產品的研發機構進行科研合作網絡可視化分析(圖9)發現,研究活躍度最強的東京大學,其雖與京都電子工業公司、島津制作所、濱松醫科大學、濱松光子學公司等在電磁敏感性(Electromagnetic Susceptibility,EMS)和光電探測方向上有一定的合作,但其自主研究的活躍度顯得更強一些,較專注于探針、影像軟件、分析儀等方向的研究上。名古屋大學、京都大學和東京醫科齒科大學與東京大學類似,均偏向于自主研究為主,與企業有一定的合作,總體研究活躍度弱于東京大學。合作研究活躍度較強的合作單位主要有廣島大學和集成系統公司、氧化物公司與自然科學研究機構分子科學研究所、千葉大學與雄島試劑公司、北海道大學與系統儀器公司、筑波大學與大美公司等。綜上可見,該計劃傾向與知名大學以自主研究為主,知名度較弱的大學與企業合作研發為主的方式來推進其項目研究的順利實施。

5 啟示與建議

近年來,我國越來越重視科學儀器產業技術的發展,《“十三五”國家科技創新規劃》中提出“以關鍵核心技術和部件自主研發為突破口,聚焦高端通用和專業重大科學儀器設備研發、工程化和產業化,研制一批核心關鍵部件,顯著降低核心關鍵部件對外依存度,明顯提高高端通用科學儀器的產品質量和可靠性,大幅提升我國科學儀器行業核心競爭力”,2021年3月出臺的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確指出加強高端科研儀器設備研發制造,聚焦傳感器等關鍵領域,加快推進裝備材料等研發突破與迭代應用;布局國家重大科技基礎設施,包括精密重力測量研究設施、多模態跨尺度生物醫學成像、硬X射線自由電子激光裝置等。地方政府也積極推動科學儀器的研發,如廣東省制定了《廣東省培育精密儀器設備戰略性新興產業集群行動計劃(2021—2025年)》,強化科學測試分析儀器等六個子領域的精密儀器設備產業高質量發展,上海市2022年發布了“科技創新行動計劃”科學儀器領域項目申報指南。這些政策的部署對于促進我國高端科學儀器產業發展、打破國外先進儀器設備壟斷、提高先進科學儀器國產化率等方面具有特別重要的戰略意義。在這方面,日本“先端計劃”做出了較好的探索,給我國科學儀器領域發展的啟示如下:

1)強化項目頂層設計,聚焦社會經濟需求

日本是站在科技創造立國的高度對“先端計劃”進行頂層設計,最終是為了擺脫其對境外先進科學技術的依賴,支撐“第五期科學技術基本計劃”中提到的超智能社會的實現。技術研發產出的定位明晰,著眼于開發可解決國內社會相關領域重點難題的原創技術,開發和大幅度優化儀器設備的同時,瞄準了諾貝爾獎級別的一流技術產出,并在此基礎上統籌考慮知識產權布局和標準化戰略,逐步推動在先進科學儀器領域的產業核心競爭力構建。因此,我國在設立類似的項目時應加強宏觀設計,通過類似于日本對社會企業、高校、研究所等進行定期、多次問卷調研、實地調研的方式廣泛調研社會需求與建議,優先攻關社會最急需、最有機會實現的關鍵核心技術。在保證項目技術對標國際前沿的同時,兼顧儀器國產替代化發展,確保我國科研人員的儀器自主可控,助力我國高水平科技自立自強。

2)加大科研經費投入,推動項目“投早、投少”

日本把科學儀器的研發作為提升本國科研競爭力的重要舉措,所以投入的經費也相對比較高,2004—2016年“先端計劃”經費的投入量占該國科研費的近3%,高于我國2004—2016年投入經費占同時段國家自然科學基金項目資助總額的1.32%,我國與日本科研資助強度相比還有一定的差距。據統計,我國90%以上的科學儀器被國外企業長期壟斷,我國每年上萬億科研投資經費中,用于進口儀器設備的固定投入就高達60%。因此加強先進科學儀器的研發就顯得尤為重要。建議我國加大對科學儀器領域的研發投入,借鑒日本的做法,通過“投早、投少”的方式資助盡可能多的初創項目,同時引導企業的投資方向,通過多元化經費的投入助力企業解決技術研發難題;采用“揭榜掛帥”、“賽馬制”等方式遴選出優秀的原創研發及國產替代化團隊,形成多點開花、良性競爭的局面。另外,建議在項目立項前對承擔主體進行實地調研,評估擬立項項目承擔主體的實際完成能力,進一步保證項目的可實施性。

3)瞄準國際前沿領域,推動關鍵核心技術研發

“先端計劃”支持生命科學、材料科學(納米技術)、環境科學、放射線測量和綠色能源等領域的先進測量分析技術和儀器的開發,項目以原始創新、創新技術作為研究出發點,為滿足日本國家社會、科研和行業發展的當前需求及未來需求,做出了巨大貢獻,在TEM、NMR、MS、XRD等關鍵核心技術的研發上取得了不少成果。隨著經濟和科技的高速發展需要,建議我國瞄準TEM、NMR、MS、XRD等的關鍵核心技術的研究,以加速我國在世界科技競爭競技場上的實力,促進我國科學儀器領域的研究和行業的可持續性發展。

4)優化項目評價體系,聚焦高水平科研產出

在立項項目的評價上,日本傾向于儀器使用產出數據的先進性、產品商業化前景和知識產權戰略布局,而我國則傾向于科研成果的創新性、先進性、應用前景和經費使用的合理應用。盡管同屬于基礎研究類項目,日本的評價體系對科技成果的轉化提出了更高的要求,其市場導向更為明顯。因此,建議根據實際情況,相對提高我國項目評價標準,強化我國科學儀器領域基礎研究類項目高水平論文和高價值專利產出,加強科研項目全過程的知識產權評議與布局,加大對科技職務賦權改革中成果轉化的評價力度,增強對儀器零部件國產化率的評價,使得科研成果經得起市場檢驗,并形成核心技術競爭力。

5)引導創新全鏈條發展,促進科技成果轉化落地

“先端計劃”在十年間孵化的47件產品中,其所涉及的研究項目中有30件是由企業牽頭,高校和研究機構參與研發,通過加強產學研合作加速科技成果轉化效率提升,形成良好的產業技術孵化育成生態體系,促進科學儀器產業良性發展。例如,日本筑波大學、富士膠片株式會社、日本拓普康等2006年合作研制的光學相干斷層掃描儀(3D OCT-1000),當時是世界上第一個融合光學相干斷層掃描技術(Optical CoherenceTomography,OCT)和無散瞳眼底照相機的三維眼底圖像攝影裝置,目前已開發出3D OCT-1 Maestro和3D OCT-1000等產品,該系列產品在眼科應用性強,進入市場后,2016年JST對該項目成果的成效追蹤顯示,OCT系列產品銷售已突破了10000臺。該產品是日本產學合作的成果,銷售臺數也是JST對其項目成果的推廣最終所獲得的數據信息。

因此,我國在制定科學儀器基礎研究類項目時可以適度往創新鏈后端延伸,突出企業的創新主體地位,重點攻關“卡脖子”技術、顛覆性技術,注重高校、科研機構與企業的合作研發及重點研究領域的培育,加大對項目成果轉化的支持及項目結束后的成果轉化成效追蹤,并促使相關信息對公眾透明化,加強科技管理部門同工信部門、知識產權管理部門的項目布局銜接與聯動,通過科技創新引領產業邁向全球價值鏈中高端,助力產業高質量發展。